脳腫瘍

脳腫瘍は一般的には老齢の犬猫に発生することが多く、その発生率は人間よりも高いとされます。

脳腫瘍の早期発生は難しい場合も多く、犬ではてんかん発作が原因で発見される事が多く、猫でははっきりとした症状を示さず発見が遅れてしまう傾向にありますが、脳腫瘍の存在する部位や大きさにより様々な神経症状を起こし得ます。

脳腫瘍が疑われた場合には画像検査を行い、その後の治療方針を慎重に検討していく必要があります

発生

- 犬での脳腫瘍の発生率は約0.02%(人では約0.0045%)という報告があります。

決して多い数ではないですが、人より約5倍の発生率があり、近年は高齢犬も増えてきており遭遇の機会も珍しくはありません。

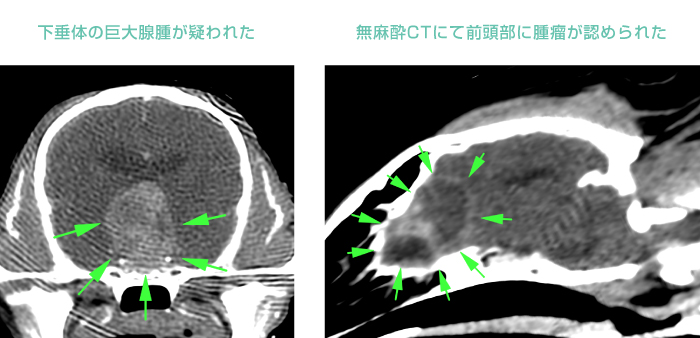

脳腫瘍には幾つかの種類があり、髄膜腫、神経膠腫、下垂体腺腫、リンパ腫などが挙げられます。

症状

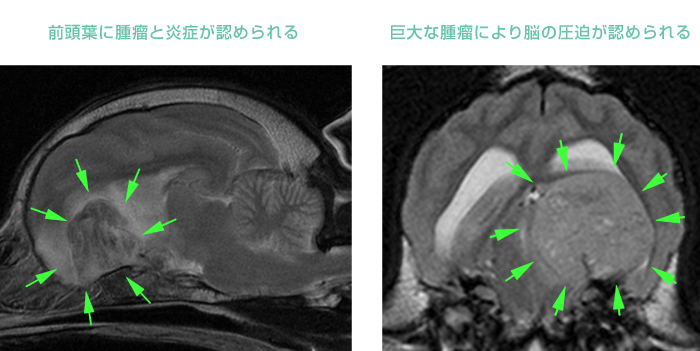

- 脳腫瘍は脳のどの部位でも発生する可能性があり、部位や大きさ、種類によって様々な神経症状を引き起こす可能性があります。

犬ではてんかん発作が初期症状として発見されることが多いとされ、特に7歳を超えてから初めててんかん発作が認められた場合には注意が必要です。

その他の症状としては旋回運動や足の麻痺(立てない、ふらつく)、斜傾など明らかな神経症状が認められる場合もありますが、不定愁訴(これといった特異的な症状がない)の場合もあるため、高齢で以下のような症状が認められる場合には脳腫瘍の可能性も考えられます。・ 元気食欲の低下

・ ジャンプしない、走りたがらない

・ 物にぶつかる

・ 徘徊行動や、認知症を疑う症状

・ 動作が緩慢になった脳の圧力が高まり、脳ヘルニアという状態を起こすと一気に症状が悪化し、死にいたる可能性があります。

診断

- ・一般検査

他の疾患の可能性を調べます。また、脳腫瘍が認められる場合には23%で他の臓器にも別の腫瘍が存在するという報告もあり、他の部位の腫瘍の可能性も調べる必要があります。・神経学的検査

神経(脳、脊髄)に異常が認められるのか、どこに異常がある可能性が高いのかを調べていきます。

症状や一般検査、神経学的検査により脳内の病気が疑われた場合には画像検査が勧められます。・MRI検査

脳内に存在する腫瘍を見つける画像検査として優れた方法です。場所の特定や大きさ、炎症の有無や他の脳の病気との鑑別を行い、治療につなげることができます。

ただし、MRIだけでは脳血腫など他の病気と確実に区別することが難しい場合もあります。

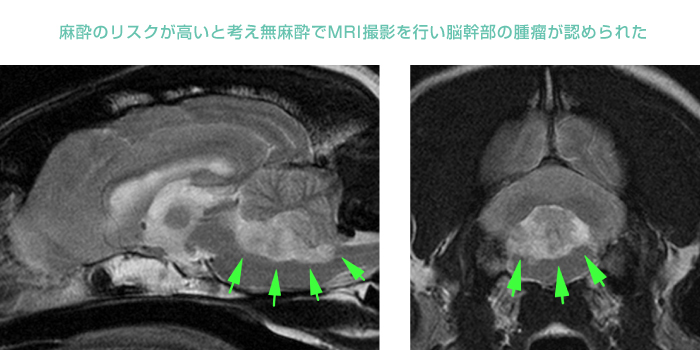

また、MRI検査は基本的に麻酔下での検査になりますが、頭の中に腫瘍が存在している場合は麻酔自体が高いリスクとなる可能性もあるため、検査の前に一般身体検査・血圧検査・神経学的検査などを行い総合的に麻酔のリスクが高いかどうかを判断して検査を進める必要があります。

- ・CT検査

CT検査でも一部の脳腫瘍を検出することが可能です。ただし、脳幹部や小脳といった部位の検出が難しく検出率はMRIには劣ります。

どうしても麻酔のリスクが高く、MRI撮影が困難な場合には無麻酔にてCTを行い、検出できる場合もあります。

治療

脳腫瘍の治療としては対症療法、化学療法(抗がん剤)、放射線治療、外科療法が挙げられます。

これらは疑われる腫瘍の種類や場所により選択が必要です。

■対症療法

腫瘍による脳の炎症・浮腫の改善のためのステロイド剤の投与や、脳圧を下げるために脳圧降下剤の投与などを行います。

腫瘍によりてんかん発作が認められる場合には抗てんかん剤の投与も必要となります。

■化学療法(抗がん剤)

抗がん剤が有効な脳腫瘍は限られており、脳腫瘍の確定を画像検査のみから行うのは困難であることも多い為抗がん剤単体での治療を行うことは稀です。

■放射線治療

手術が困難な部位や種類、または外科療法により摘出した後に残った腫瘍細胞を減らし、再発を防ぐ為に有効な場合もあり、脳腫瘍に対して有効な治療方法の一つです。

ただしすべての脳腫瘍に有効なわけではない事、治療の為に毎回麻酔が必要になる事、できる施設が限られる事などがデメリットとして挙げられます。

■外科療法

頭蓋骨の一部を開け、外科的に腫瘍を取り除きます。近年では医療技術や機械の向上により犬・猫でも脳腫瘍の外科的摘出の術後成績が上がってきています。

ただしそれでも未だ他の手術に比べるとリスクが高いこと、外科治療のみでの完治が難しい場合も多いことなどから慎重な検討が必要と考えます。